18/12/2020

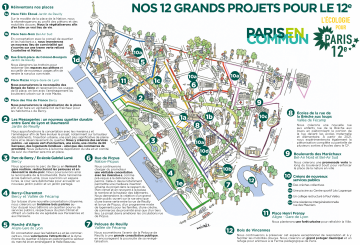

Les projets et les priorités de nos élus. Ne les oublions pas

Voilà six mois que la nouvelle équipe municipale est en place. Nous ne voudrions pas finir l'année sans nous remémorer les projets sur lesquels ils ont été élus et les priorités qu'ils ont annoncé. Ce rappel ne vaut en aucun cas approbation d'autant plus que nombre de ces projets revêtent essentiellement un effet d'annonce et ne sont pas grand chose sans plus de détails et concertation avec les habitants.

Cliquez pour agrandir et télécharger

Cliquez pour agrandir et télécharger

Pour vous permettre d'accéder à loisir à ces documents, nous mettons une petite vignette en colonne de droite du blog.

08:08 Publié dans Citoyenneté, Démocratie locale, Elections | Lien permanent | Commentaires (3) | Tags : paris

17/12/2020

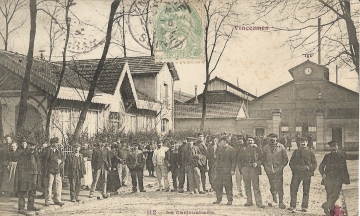

Edifices disparus : le Café-Restaurant de la Cartoucherie

Quelques édifices aujourd'hui disparus, s'ils n'ont pas marqué l'histoire nationale, méritent d'être connus de ceux d'entre-nous qui s'intéressent à celle de notre arrondissement. Ainsi en est-il du Café-Restaurant de la Cartoucherie.

Quelques édifices aujourd'hui disparus, s'ils n'ont pas marqué l'histoire nationale, méritent d'être connus de ceux d'entre-nous qui s'intéressent à celle de notre arrondissement. Ainsi en est-il du Café-Restaurant de la Cartoucherie.

Cette carte postale nous a intrigué :

Cliquez pour agrandir

L'image d'un café restaurant dans ce chalet romantique au coeur du bois de Vincennes nous a fait rêver. Nous avons cherché à le localiser. C'est cette seconde carte postale datée de 1908 qui nous a permis de faire le lien avec ce qui reste aujourd'hui des abords de la Cartoucherie de Vincennes.

Cliquez pour agrandir

Il était donc là :

LA CARTOUCHERIE AVANT 1970

La Cartoucherie fut construite en 1874 sur un terrain de vingt-deux hectares, pour remplacer l’atelier des poudres de Saint-Mandé détruit par une explosion en 1871. Elle faisait partie du champ de manoeuvre de l’Infanterie.

En 1919, la ville de Paris réussit à contenir les ambitions militaires : le Vieux Fort et la zone militaire du bois sont déclassés et annexés à la ville de Paris. Mais cette loi votée en 1919 ne rentra en vigueur par décret d’application que le 19 avril 1929. À la même date, des décrets rattachaient administrativement le bois de Vincennes à la Ville de Paris et plus précisément au 12e arrondissement.

08:08 Publié dans Vie du quartier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris

16/12/2020

L'Oeil du quartier pousse les portes (15)

L'Oeil du quartier n'a certes pas épuisé les ressources de l'espace public. Parfois cependant, il pousse la porte de lieux accessibles et y fait des découvertes.

Dans cette série, nous vous invitons à identifier les lieux du 12e dans lesquels peuvent se contempler ces curiosités, voire ces merveilles.

Quinzième coup d'oeil :

Cliquez pour agrandir

Que représente cette photo et où a-t-elle été prise ?

Notre précédent coup d'oeil :

Cette photo a été prise dans la clinique vétérinaire du Parc Zoologique de Paris.

Cette photo a été prise dans la clinique vétérinaire du Parc Zoologique de Paris.

La clinique est équipée pour effectuer tous les soins : salle de radiographie, bloc opératoire, pharmacie, laboratoire, boxes pour accueillir les animaux malades. Et si nécessaire, le matériel peut être transporté pour soigner les plus gros animaux dans leur enclos, parfois à l’aide d’un fusil hypodermique.

Sur le site du Parc Zoologique de Parie, cette page vous renseignera sur le métier de vétérinaire dans un zoo.

08:07 Publié dans "L'oeil du quartier" | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris

15/12/2020

Promenade aux abords de la place de la Bastille

Sur la dalle qui surplombe le bassin de l'Arsenal :

Bonnes nouvelles : l'escalier qui permet un accès direct au bassin est terminé et vient d'être inauguré. C'est un geste urbanistique majeur de lien entre la place et le bassin de l'Arsenal. Les toilettes Porcher ont été préservées. Nos craintes les concernant étaient donc infondées. Reste à savoir l'usage qui leur est réservé.

La façade de l'Opéra :

Mauvaise nouvelle : tout porte à croire que 10 ans plus tard, ça recommence.

Bien rares sont les végétalisations verticales qui ressemblent à la vue d'architecte qui a permis de les vendre. Celle-ci semble ne pas échapper à la règle.

Entre l'Opéra et le Viaduc des Arts :

C'est sur ce terrain que doit être édifiée l'extension de l'Opéra, ce qui crée un différent avec l'hôpital des Quinze-Vingts qui revendique un accès rue de Lyon. En attendant, le paysage offert aux passants n'est guère reluisant.

L'accès au Viaduc des Arts :

Encore un mur végétalisé qui ne contribue pas beaucoup aux objectifs du Plan Climat. Le cartel explicatif est édifiant !

L'escalier qui permet d'accéder au viaduc. On voit la porte initialement prévue pour l'ascenseur devenu sans objet du fait de l'extension de l'Opera. Pourtant, cet ascenseur voté au budget participatif 2018 y figure toujours et est signalé comme en l'étude en vue d'une livraison en 2021.

En haut, la promenade sur le viaduc débute par un mélange de graphes qui vont du tag au street-art plutôt élégant sans qu'il soit vraiment aisé de distinguer le sauvage du domestiqué.

À peine plus loin, la Coulée Verte retrouve heureusement les qualités qui justifient qu'elle ait servi de modèle à la High Line de New York.

08:09 Publié dans Vie du quartier, Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : paris

14/12/2020

Demain débute le dernier Conseil de Paris de l'année

Demain mardi 15 décembre 2020 à 9h00, Anne Hidalgo réunira les Conseillers de Paris à l'Hôtel de Ville pour la dernière séance de l'année. qui devrait se poursuivre jusqu'à jeudi 17.

Demain mardi 15 décembre 2020 à 9h00, Anne Hidalgo réunira les Conseillers de Paris à l'Hôtel de Ville pour la dernière séance de l'année. qui devrait se poursuivre jusqu'à jeudi 17.

Comme le veut la tradition, cette séance est principalement consacrée au budget. Ainsi, après un hommage à l'ancien président Valéry Giscard d'Estaing, et le Rapport annuel sur la situation en matière d'égalité entre les Femmes et les Hommes [2020 DDCT 75], les conseillers délibèreront sur les quelques 600 projets et 200 voeux que comporte l'ordre du jour. Nous y avons notamment relevé :

» 2020 DFA 76 : Budget primitif 2021 de la Ville de Paris.

Cette délibération suivie de celles relatives aux budgets annexes et états spéciaux d'arrondissements sera probablement marquée par les débats sur l'endettement de la ville.

» 2020 DAC 670 : Modification des statuts de la Commission du Vieux Paris.

La Commission du Vieux Paris (CVP), par la qualité de ses membres et de leur expertise est l'organe de la ville le mieux en mesure de tempérer les ardeurs bétonneuses de l'Hôtel de Ville et le respect du patrimoine. Malheureusement il ne lui est accordé qu'un rôle consultatif et tout semble fait pour que sa voix soit entendue le plus tard possible afin de ne pas entraver les octrois de permis de construire. En ce jour de décembre 2020, seuls les compte-rendus de réunions de janvier et février ont été diffusés.

La Commission du Vieux Paris (CVP), par la qualité de ses membres et de leur expertise est l'organe de la ville le mieux en mesure de tempérer les ardeurs bétonneuses de l'Hôtel de Ville et le respect du patrimoine. Malheureusement il ne lui est accordé qu'un rôle consultatif et tout semble fait pour que sa voix soit entendue le plus tard possible afin de ne pas entraver les octrois de permis de construire. En ce jour de décembre 2020, seuls les compte-rendus de réunions de janvier et février ont été diffusés.

Il est peu probable que les modifications annoncées renforcent le poids de la CVP dans les décision à venir.

Concernant spécifiquement le 12e arrondissement :

» 2020 DLH 62 : Création par Adoma d'un site-tiroir 13, route des Fortifications (12e) - Signature d'un deuxième avenant à la convention d'occupation temporaire et autorisation de déposer un permis précaire.

La délibération 2015 DLH 145 nous rappelle l'historique de ce site de relogement temporaire des résidents des Foyers de Travailleurs Migrants (FTM), situé 13, route des Fortifications (12e) dont le permis de construire à titre précaire, a été obtenu en novembre 2008 pour une durée de 5 ans à compter de la mise en exploitation du bâtiment, effective en juillet 2011, délibération par laquelle sa durée avait été prorogée jusqu’au 31 décembre 2019

» 2020 DLH 99 : Réalisation 6-16 rue Mousset Robert (12e) d’un programme [ndlr : supplémentaire] de 4 logements sociaux par la RIVP.

» 2020 DLH 148 : Réalisation Gare de Lyon Daumesnil - Lotissement Les Messageries - Lots L2 et L7 (12e) d'un programme de construction neuve de 136 logements (42 PLA-I, 52 PLUS et 42 PLS) par ICF Habitat La Sablière.

» 2020 DLH 171 : Réalisation, 46-48 Boulevard de Reuilly - 38 rue Taine (12e) d’un programme d’acquisition-amélioration de 36 logements sociaux (PLS) par la RIVP.

» 2020 DLH 223 : Réalisation 61 rue de la Gare de Reuilly (12e) d'un programme d'extension comportant 28 logements PLA-I au sein d'un FJT par CDC Habitat Social.

» 2020 DAC 496 : Apposition d'une plaque commémorative en hommage à la famille Richard au 15 rue Louis Braille (12e).

Comme d'habitude, vous pourrez suivre les délibérations en video directe à partir de 9h00 sur Paris.fr

08:08 Publié dans Citoyenneté, Démocratie locale | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : paris

11/12/2020

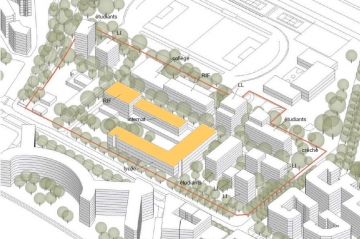

Dix projets auxquels on a jusqu'ici échappé

La mandature 2014-2020 a permis dans le 12e certaines constructions et aménagements urbains qui l'ont densifié et le dévalorisent aux yeux de nombre de ses habitants. Le plus emblématique restera l’opération Caserne de Reuilly.

La mandature 2014-2020 a permis dans le 12e certaines constructions et aménagements urbains qui l'ont densifié et le dévalorisent aux yeux de nombre de ses habitants. Le plus emblématique restera l’opération Caserne de Reuilly.

Pour des raisons techniques ou grâce à la mobilisation des riverains, d'autres projets n'ont heureusement pas abouti. Nous contribuons aujourd'hui à entretenir votre mémoire en vous en rappelant dix auxquels nous avons jusqu'ici échappé.

1 - Les tours de Bercy-Charenton

2 - Le nouveau Lycée Paul Valéry et (surtout) le quartier prévu autour

3 - Le projet Netter-Debergue

4 - La construction d'un collège sur le stade Cardinal Lavigerie

5 - Le déplacement du stade Leo Lagrange au profit d'un alignement d'immeubles d'habitat boulevard Poniatowski.

6 - La démolition reconstruction en R+9 du siège Derichebourg 123 av Michel Bizot

7 - Bâtiment en R+5 surdensifiant le 37-55 rue des Meuniers

8-L’École de Management de Grenoble 82-94 rue de Reuilly

9 - L’Atelier de l’Arsenal - Quai de la Rapée/Place Mazas

10 - Le Gymnase-Pont avenue Courteline et la résidence étudiante boulevard Carnot

La mandature vient tout juste de débuter, ces projets ne sont peut-être pas complètement oubliés. Restons vigilants.

08:10 Publié dans Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (10) | Tags : paris

10/12/2020

La question du mois (96)

Pour faire vivre la facette dialogue de ce blog qui s'affirme blog citoyen d'information et de dialogue des habitants du quartier et au-delà, nous vous invitons chaque mois à nous faire part des réflexions que vous inspire une question.

Pour faire vivre la facette dialogue de ce blog qui s'affirme blog citoyen d'information et de dialogue des habitants du quartier et au-delà, nous vous invitons chaque mois à nous faire part des réflexions que vous inspire une question.

La question du mois de décembre 2020 :

Quel jugement portez-vous

sur l'autorisation accordée aux cafés

d'installer des terrasses éphémères ?

08:09 Publié dans Démocratie locale | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : paris

09/12/2020

L'Oeil du quartier pousse les portes (14)

L'Oeil du quartier n'a certes pas épuisé les ressources de l'espace public. Parfois cependant, il pousse la porte de lieux accessibles et y fait des découvertes.

Dans cette série, nous vous invitons à identifier les lieux du 12e dans lesquels peuvent se contempler ces curiosités, voire ces merveilles.

Quatorzième coup d'oeil :

Cliquez pour agrandir

Que représente cette photo et où a-t-elle été prise ?

Notre précédent coup d'oeil :

Ce tableau se trouve au Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. Il a pour titre Aux arbres citoyens et est signé de Roberto Matta (1911-2002), un peintre surréaliste chilien.

Ce tableau se trouve au Ministère de l'Economie, des Finances et de la Relance. Il a pour titre Aux arbres citoyens et est signé de Roberto Matta (1911-2002), un peintre surréaliste chilien.

Le site du Ministère rapproche cette œuvre des peintures du souvent malicieux, Jérôme Bosch (1450-1516) : La charrette de foin, La tentation de Saint Antoine, Les sept péchés capitaux, Le jardin des délices … Même abondance de personnages souvent minuscules, bousculés, mi-hommes mi-oiseaux, de petits détails parfois atroces ou macabres qui proviennent d’un imaginaire libéré, même sens du mouvement.

À Bercy, le Ministère rassemble de très nombreuses oeuvres d'art acquises dans le cadre du 1% artistique. Il est possible de les approcher lors des Journées Européennes du Patrimoine. Cette video en donne un aperçu :

08:09 Publié dans "L'oeil du quartier" | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : paris

08/12/2020

Un commerce de saison : Chocolatier

La consommation moyenne en France s’élève à 8,1kg par foyer par an (dont 30% de chocolat noir). Durant la période de Noël, il se vend un peu plus de 10% du volume annuel (contre 4,4 % à Pâques).

Les Pages Jaunes recensent 370 chocolateries à Paris dont 22 dans le 12e arrondissement. Portons notre regard sur les 8 situées dans la partie est du 12e.

Le chocolat ne faisant pas partie des biens de première nécessité, la plupart étaient fermées jusqu'au 28 novembre. Elles sont désormais ouvertes dans le cadre d’un protocole sanitaire strict jusqu’à 21h au plus tard.

On accueille deux nouveaux venus dans le quartier :

- Julien Dechenaud (16 rue du Rendez-Vous)

- http://www.juliendechenaud.com

- Chocolats de Neuville (32 r Louis Braille, 75012 PARIS)

- https://www.legrain-de-neuville.fr/

et les six établis de longue date :

- Rendez Vous Chocolat (78 r Rendez Vous, 75012 PARIS)

- http://www.rendezvouschocolat.fr

- Les Délices d'Or (28 r Taine, 75012 PARIS)

- http://les-delices-dor-paris12.business.site

- Yves Thuriès (97 r Claude Decaen, 75012 PARIS)

- http://www.yvesthuries.com

- A Trianon (74 bd Soult, 75012 PARIS)

- http://www.atrianon.com

- Léonidas (44 cours Vincennes, 75012 PARIS)

- http://www.leonidas.com

- Leonidas (238 av Daumesnil, 75012 PARIS)

- http://www.leonidas.com

En dépit de la crise sanitaire, nous souhaitons à chacun d'effectuer dans les jours qui viennent un volume de ventes aussi proche que possible de celui escompté.

08:11 Publié dans Commerces, Solidarité, Vie du quartier | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris

07/12/2020

Notre quartier au temps des usines (6)

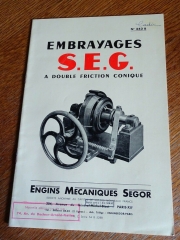

La Résidence du Printemps est une copropriété de plus de 180 appartements située depuis 1972 72-76 avenue du Docteur Arnold Netter. Son conseil Syndical a créé et entretien un site remarquable qui nous a fait découvrir que la Résidence avait été construite à l'emplacement du siège des Engins Mécaniques Segor.

La Résidence du Printemps est une copropriété de plus de 180 appartements située depuis 1972 72-76 avenue du Docteur Arnold Netter. Son conseil Syndical a créé et entretien un site remarquable qui nous a fait découvrir que la Résidence avait été construite à l'emplacement du siège des Engins Mécaniques Segor.

Cliquez pour agrandir

La “Société anonyme pour l’Exploitation d’Engins Graisseurs à Alimentation Pneumatique” est née à Paris le 7 décembre 1882. Son siège se trouve alors à Paris 12e, au 204 avenue du Général Michel Bizot (devenu en 1962 le 74 avenue du Dr Arnold Netter).

Son objet est d’exploiter le système de paliers graisseurs et de boîtes à huiles, brevetée par Charles Dusaulx. Il fonctionnait grâce à un petit morceau de jonc appelé rotin d’Inde qui lubrifiait la pièce par capillarité.

Son objet est d’exploiter le système de paliers graisseurs et de boîtes à huiles, brevetée par Charles Dusaulx. Il fonctionnait grâce à un petit morceau de jonc appelé rotin d’Inde qui lubrifiait la pièce par capillarité.

D’abord exclusivement installé à Paris, la société éprouve le besoin d’étendre sa surface de production et de se rapprocher de ses fournisseurs de fonte et de bronze, dont une bonne partie se trouve en Meuse, comme les établissements Salin à Dammarie-sur-Saulx. Depuis la fin des années soixante, elle est intégralement située à Beurey-sur-Saulx

En 1996, la société Engins Mécaniques Segor S.A. est devenue ENGINS SEGOR S.A. En 2003, la société a pris le nom commercial de SEGOR Industries.

08:11 Publié dans Vie du quartier | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : paris

Contact

Contact