29/02/2024

JOP2024 : pas d'augmentation dans les transports pour les Franciliens

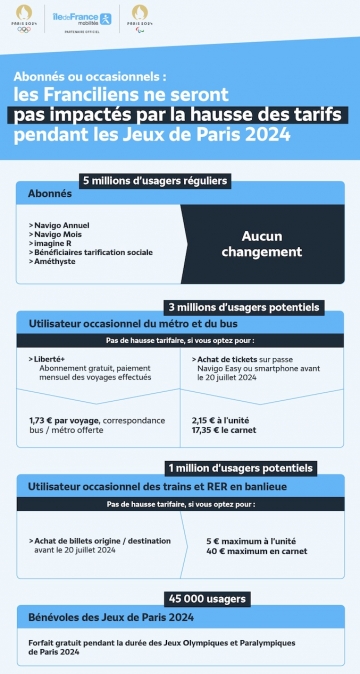

Tant d'informations inquiétantes mais heureusement fausses circulent encore concernant le prix que devront payer les parisiens pour se déplacer durant les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques, que nous avons cru bon de rappeler ici ce qu'a précisé Île-de-France-Mobilité mardi 30 janvier 2024.

Tant d'informations inquiétantes mais heureusement fausses circulent encore concernant le prix que devront payer les parisiens pour se déplacer durant les prochains Jeux Olympiques et Paralympiques, que nous avons cru bon de rappeler ici ce qu'a précisé Île-de-France-Mobilité mardi 30 janvier 2024.

Su vous n'êtes pas abonné, deux options pour vous déplacer sans faire gonfler votre budget transport

- Optez pour le forfait Navigo Liberté+:

Voyagez en métro, tramway ou bus et payez le mois d’après pour tous les trajets que vous avez réalisés. Votre ticket est à 1,73 euro et vos correspondances sont gratuites.

- Achetez vos titres de transport avant le 20 juillet :

- Chargez jusqu’à 30 tickets t+ sur votre passe Navigo Easy

- Procurez-vous des carnets de tickets Origine-Destination

08:03 Publié dans Citoyenneté, Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris

26/02/2024

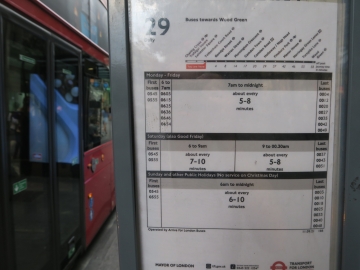

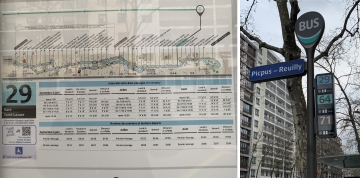

Le bus 29 et son cousin londonien

À Paris, les premières lignes régulières d'omnibus font leur apparition en 1828. Les premiers autobus sont mis en service en 1906 et remplacent rapidement les omnibus hippomobiles. Les lignes de bus de Paris et de la proche banlieue sont exploitées par la RATP dont le réseau est constitué de 354 lignes et transporte plus d'un milliard de voyageurs par an.

Bus 29 dans les années 80

À Londres, les bus sont utilisés comme mode de transport public depuis 1829. En 2021, la capitale anglaise compte 675 lignes desservies par plus de 9 000 bus. Ils ne sont administrés par le maire de Londres (chef de l'autorité du Grand Londres) que depiuis l'an 2000.

Early 1980s London bus 29

Aujourd'hui les deux capitales ont toujours chacune un bus numéroté 29.

Celui de Londres dont le parcours a été plusieurs fois modifié relie actuellement Charing Cross à Wood Green avec 37 arrêts. Intervalle annoncé : de 5 à 8 minutes.

Celui de Paris relie, via le Marais, la Gare Saint-Lazare à la porte de Montempoivre avec 44 arrêts.

Nous connaissons particulièrement bien une partie de sa ligne (de la place de la Bastille à la porte de Montempoivre) puisqu'elle traverse notre quartier. Intervalle annoncé : de 7 à 15 minutes.

Vous ne manquerez certainement pas d'illustrer cet article de commentaires se référant à votre vécu concernant cette ligne d'autobus.

08:08 Publié dans Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris

19/02/2024

à propos de la NewsLetter

Nous publions sur ce blog chaque jour du lundi au vendredi. La NewsLetter diffusée le vendredi matin est un rappel des publications de la semaine. Il peut de ce fait arriver que vous y découvriez une information concernant un événement déjà passé. Pour éviter pareil désagrément, deux solutions :

Nous publions sur ce blog chaque jour du lundi au vendredi. La NewsLetter diffusée le vendredi matin est un rappel des publications de la semaine. Il peut de ce fait arriver que vous y découvriez une information concernant un événement déjà passé. Pour éviter pareil désagrément, deux solutions :

- vous connecter chaque jour sur le blog BelairSud

- vous abonner à notre compte Twitter @BelAirSud qui notamment, signale en temps réel toutes les publications.

Si vous n'êtes pas encore abonné à la NewsLetter il est facile de le faire en saisissant votre adresse de messagerie en haut de la colonne de droite du blog.

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre NewsLetter, la même procédure vous permet de vous désabonner.

08:05 Publié dans Animation-Culture, Citoyenneté, Commerces, Démocratie locale, Elections, Paris Métropole, Solidarité, Vie du quartier, Voirie Urbanisme, Vu de votre fenêtre, "L'oeil du quartier" | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris

16/02/2024

Paris se prépare à accueillir les nouvelles sanisettes

Gratuits depuis 2006, les WC publics parisiens sont au nombre de 435 et accueillent près de 15 millions de personnes par an.

Gratuits depuis 2006, les WC publics parisiens sont au nombre de 435 et accueillent près de 15 millions de personnes par an.

En 2020, la Ville de Paris avait lancé un appel d'offre pour remplacer les modèles actuels dont le contrat arrivait à expiration en décembre 2024. C’est une nouvelle fois JCDecaux qui à remporté un contrat à 38 millions d'euros pour fournir et entretenir les nouvelles installations pendant huit ans. C'est encore à l'architecte Patrick Jouin que JCDecaux a fait appel pour que le nouveau modèle soit dans la continuité de celui actuel afin de favoriser son identification et son intégration dans les paysages parisiens.

Les nouvelles sanisettes seront plus vertueuses avec des consommations d'eau et d'électricité réduites respectivement de deux tiers et d'un tiers. Elles seront aussi plus performantes avec un temps de nettoyage lui aussi divisé par trois, ce qui va permettre d'augmenter la capacité d'accueil. De plus, l'ajout d’une cabine urinoir sur tous les sanitaires permettra d'accueillir 870 utilisateurs en simultané.

À partir du mois de mars commencera le remplacement intégral des 435 sanisettes parisiennes :

. 185, soit 42 % du parc, seront changées d'ici les Jeux Olympiques. Ce seront en priorité celles qui se trouvent à proximité des sites de compétition ou de lieux fréquentés.

. le remplacement des 250 autres débutera en septembre 2024 et se terminera au premier trimestre 2025.

08:01 Publié dans Citoyenneté, Solidarité, Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : paris

15/02/2024

L'avenue Daumesnil, troisième plus longue voie parisienne

Paris compte 6 290 voies publiques ou privées. Le tiers d'entre elles mesure moins de 100 m de longueur ; un peu plus de 200 mesurent plus d'1 km de longueur.

Paris compte 6 290 voies publiques ou privées. Le tiers d'entre elles mesure moins de 100 m de longueur ; un peu plus de 200 mesurent plus d'1 km de longueur.

Parmi elles, il est notoire que la rue de Vaugirard, avec ses 4360 mètres, est la plus longue de la capitale. Elle est suivie de la rue des Pyrénées (3515 m) puis de la rue de Charenton (3150 m).

Si maintenant, on s'intéresse aux voies parisiennes tous types confondus (rues avenues, boulevards, quais ...), la plus longue est évidemment le Boulevard périphérique (35 500 m), puis la Voie Georges-Pompidou (13 000 m) et en troisième position avec ses 6 270 mètres vient l'Avenue Daumesnil.

Pour être complet, précisons qu'une partie de l'avenue Daumesnil est frontalière de la commune de Saint-Mandé sur laquelle se trouvent les numéros impairs 1 à 55.

08:03 Publié dans Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris

13/02/2024

Aux frontières du 12e : la Seine, ses quais et ses ports

Tout en étant un arrondissement périphérique, le 12e est intimement attaché à la partie la plus ancienne de Paris : la Seine. Le fleuve constitue sa frontière sud-ouest avec 13e arrondissement. Huit ponts permettent de franchir cette frontière.

Tout en étant un arrondissement périphérique, le 12e est intimement attaché à la partie la plus ancienne de Paris : la Seine. Le fleuve constitue sa frontière sud-ouest avec 13e arrondissement. Huit ponts permettent de franchir cette frontière.

D’ouest en est, la rive droite de la Seine (sur laquelle se trouve le 12e) comporte deux secteurs :

- Le Quai et le Port de la Rapée,

Le quai de la Rapée est une voie située le long de la Seine dans le 12e arrondissement entre le pont d'Austerlitz et le pont de Bercy.

Le nom du quai fait référence à un terrain dépendant du fief de la Rapée où Monsieur de la Rapée, locataire, fit construire son hôtel le long de la rue de Bercy.

Les bâtiments remarquables qui s'y trouvent sont notamment :

- la Direction de l'Action Sociale de l'Enfance et de la Santé de la Mairie de Paris (au 94-96)

- la Maison de la RATP (au 54)

- le Ministère de l'Économie et des Finances, dont au numéro 12, l'ancien bâtiment des fourrages de l'Armée

Le port de la Rapée longe la Seine sur sa rive droite en contre-bas du quai de la Rapée.

Au niveau du pont d'Austerlitz se trouve l'Institut médico-légal de Paris dont l'entrée est au 2 place Mazas.

- Le Quai et le Port de Bercy

Le quai de Bercy longe la Seine entre le pont de Bercy et l'échangeur autoroutier de la porte de Bercy. Il se prolonge dans la commune de Charenton-le-Pont jusqu'au pont Nelson Mandela.

Sur la section parisienne, il longe l'Accor Arena (POPB), le parc de Bercy et l'immeuble Lumière.

Cliquez pour agrandir

Le port de Bercy situé en contre-bas du quai, porte son nom du fait de sa situation sur l'ancienne commune de Bercy. Il desservait alors les entrepôts de Bercy. Aujourd'hui intra muros, il conserve dans sa partie amont des activités portuaires, notamment celles de déchargement des matières de base du cimentier Lafarge.

Activités portuaires du groupe cimentier Lafarge

Cliquez pour agrandir

Les ports de la Rapée et de Bercy sont gérés par Haropa Ports (agence Paris-Seine).

08:14 Publié dans Citoyenneté, Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris

26/01/2024

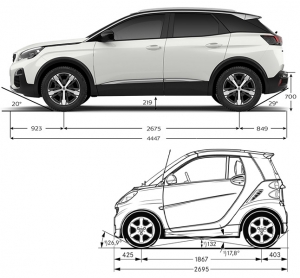

Après les trottinettes, voici les SUV

Décidément, la Maire de Paris se montre très préoccupée par l'avis de ses administrés en ce qui concerne l'occupation de l'espace public par les véhicules qui y stationnent. Il y a moins d'un an elle nous invitait à nous exprimer sur les trottinettes en libre service, la semaine prochaine ce sera sur les SUV.

Décidément, la Maire de Paris se montre très préoccupée par l'avis de ses administrés en ce qui concerne l'occupation de l'espace public par les véhicules qui y stationnent. Il y a moins d'un an elle nous invitait à nous exprimer sur les trottinettes en libre service, la semaine prochaine ce sera sur les SUV.

Alors que l'affiche ne focalise que sur la part occupée par les SUV parmi les automobiles en circulation à Paris, la question qui sera posée dimanche 4 février est :

« Pour ou contre la création d’un tarif spécifique pour le stationnement des voitures individuelles lourdes, encombrantes, polluantes ? »

... on perçoit immédiatement la volonté de dissuader par le tarif du stationnement et en même temps de contribuer à l'équilibre budgétaire de la ville.

Aucun doute : le résultat de cette votation sera forcément gagnant pour la Maire :

- seuls les parisiens peuvent voter alors que la mesure frappera exclusivement les non-parisiens puisque les résidents qui stationnent dans leur zone ne sont pas concernés.

- moins de 35 % des foyers parisiens ont une voiture et parmi eux, seuls les 15 % qui ont des SUV voteront contre cette mesure,

- beaucoup de parisiens (ayant ou n'ayant pas de voiture) affichent un certain mépris pour les SUV et leurs conducteurs,

- la majorité des parisiens favorables à la Maire votera 'comme un seul homme' la mesure.

La vraie question n'aurait-elle pas du être : faut-il moduler le prix du stationnement en fonction de l'encombrement du véhicule, de sa consommation et de son niveau de pollution ?

Si l'on compare le SUV le plus vendu (la Peugeot 3008) et une micro-citadine (la Smart ForTwo), on ne comprend pas bien pourquoi faire payer les gros pollueurs sans parallèlement récompenser les petits par une baisse du tarif qui leur est appliqué.

Il vous reste une semaine pour réfléchir : voter ou ne pas voter. Approuver ou non la proposition de dissuader l'usage des SUV à Paris en triplant le tarif de stationnement qui leur est appliqué.

Toutes les explications sur cette page de Paris.fr

Rappel : en 2022, la votation sur les trottinettes en libre service a compté moins de 7,46 % de participation et 89 % de Non.

08:07 Publié dans Démocratie locale, Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (5) | Tags : paris

12/01/2024

Vers une surélévation de Saint Michel de Picpus

L'école élémentaire privée Saint-Michel de Picpus a été construite en 1929 sur les plans de l'architecte Louis Delay au 41 boulevard de Picpus. En 1932 et 1967, elle a subi d'importantes extensions et modifications. Son adresse actuelle est 47 boulevard de Picpus.

Le 30 janvier 2020, la Commission du Vieux Paris a examiné en faisabilité le projet de surélévation et d’extension soumis en octobre 2019 par l’école Saint-Michel de Picpus.

Sans remettre en cause le principe d’une nouvelle extension de l’école, la Commission s’est montrée davantage préoccupée par l’implantation d’une aile au milieu de la cour que par la surélévation d’une partie des constructions.

Vue perspective projetée (©RDI Architecture)

Le 8 avril 2021, la Commission du Vieux Paris a examiné le projet révisé consistant en une surélévation complète du bâtiment sur rue. Elle émet de fortes réserves sur le dessin et la couleur proposés.

Vue d’insertion du projet depuis le boulevard (© RDI Architecture)

Le 30 novembre 2023, l'Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) Saint Michel de Picpus a déposé une demande de Permis de construire enregistrée sous le numéro PC 075 112 23 V0063. À ce jour, le dossier est en instruction et on ne voit guère ce qui pourrait s'opposer à son acceptation.

08:05 Publié dans Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (2) | Tags : paris

08/01/2024

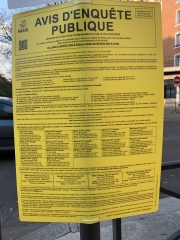

Plan Local d'Urbanisme bioclimatique. Début de l'enquête publique

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document qui définit les grandes orientations d’aménagement et réglemente toutes les constructions de la ville. On s'y réfère lorsqu’on veut réhabiliter, construire ou démolir un bâtiment. Il constitue un « projet de ville » qui dessine le futur d’une agglomération pour environ dix à quinze ans.

Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) est le document qui définit les grandes orientations d’aménagement et réglemente toutes les constructions de la ville. On s'y réfère lorsqu’on veut réhabiliter, construire ou démolir un bâtiment. Il constitue un « projet de ville » qui dessine le futur d’une agglomération pour environ dix à quinze ans.

Le PLU en vigueur est celui adopté en juin 2006 par le conseil de Paris. Après plusieurs modifications également votées par le conseil de Paris, il est l'objet d'une révision dont le principal objectif annoncé est de répondre à deux urgences : adaptater la ville à la crise climatique et environnementale, loger l’ensemble des Parisiens.

Le projet de Plan local d'Urbanisme qualifié de bioclimatique qui résulte de deux ans d'études et de concertation a été arrêté par le Conseil de Paris du 5 juin 2023.

TensorSpark/AdobeStock

L’étape qui débute aujourd'hui 8 janvier 2024 est celle de l’enquête publique. Jusqu'au 29 janvier 2024 (17h), nous pourrons nous informer et formuler des observations sur le projet sur le site :

https://www.enquete-publique-plu-paris.fr/

Cliquez pour agrandir

En fin d’année 2024, le PLU bioclimatique sera soumis au vote du Conseil de Paris pour approbation et dans ce cas, devrait entrer en vigueur au début de l’année 2025.

Pour prendre connaissance du projet de PLU bioclimatique, cliquez ici.

08:12 Publié dans Citoyenneté, Démocratie locale, Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (0) | Tags : paris

04/01/2024

Ils ont retrouvé le 12e point de collecte

Chaque année (au moins depuis 2011 selon nos archives), la ville publie la liste des points de dépôt des sapins de Noël qui ont terminé leur vie festive afin de les collecter et les recycler en broyât plutôt que de les incinérer.

Chaque année (au moins depuis 2011 selon nos archives), la ville publie la liste des points de dépôt des sapins de Noël qui ont terminé leur vie festive afin de les collecter et les recycler en broyât plutôt que de les incinérer.

Depuis 2020, le 12e arrondissement proposait 12 lieux de collecte, parmi lesquels en fin de liste se trouvait la place Sans-Nom. Ce lieu, bien connu, facile d'accès et bien entretenu par les services de la ville, était parmi ceux les plus utilisés par les habitants.

Place Sans-Nom en janvier 2020

Place Sans-Nom en janvier 2022

En fin d'année 2023, la liste publiée ne comporte plus que 11 points. On ne sait trop pourquoi celui de la place Sans-Nom a disparu. Il en fallait davantage pour faire changer d'habitude les habitants en tout point satisfaits du service précédent. Ni une ni deux, ils continuent à déposer soigneusement leurs sapins place Sans-Nom.

Place Sans-Nom le 01/01/2024 - Cliquez pour voir de plus près

Indisciplinés peut-être, mais plus propres et respectueux de l'espace public qu'on le dit parfois, les usagers de ce dépôt non répertorié mais bien pratique méritent d'être salués.

08:04 Publié dans Commerces, Vie du quartier, Voirie Urbanisme | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : paris

Contact

Contact